고헌 박상진 의사, 그리고 대한광복회

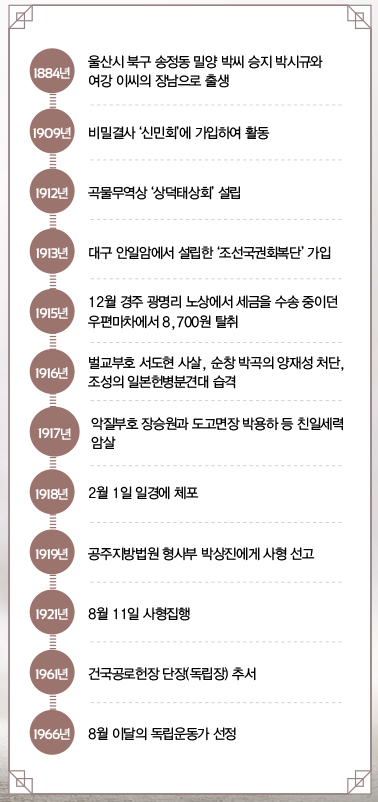

1910년 박상진 의사는 판사등용시험에 합격했으나 식민지의 관리가 되지 않겠다며 평양법원이 아닌 만주와 연해주, 상해 등지로의 여행을 택했다. 하지만 여행에서 느낀 건 1910년 8월 29일에 체결된 ‘한·일 합병조약’으로 인해 나라를 잃은 슬픔뿐이었다. 박상진 의사는 그렇게 일제에 대항하기 위해서는 의병을 능가하는 군사력과 군사조직을 위한 자금이 필요하다는 것을 깨닫게 된다. 대구의 ‘상덕태상회’, 영주의 ‘대동상회’ 등을 연락거점으로 하여 군자금을 모았다. 즉 겉으로는 무역업을 겸한 곡물상과 잡화상으로 보이지만 사실은 독립운동기지 및 자금조달기관으로 삼은 것이다.

1915년 박상진 의사는 여러 차례 중국을 방문하면서 중국신해혁명을 본보기로 삼아 국권 회복과 공화제 실현을 목적으로 ‘대한광복회’를 결성했다. ‘비밀·폭동·암살·명령’의 4대 기본강령을 바탕으로 조직된 항일독립운동단체이자 무장독립단체인 본 조직은 1916년부터 전국으로 확대되었다.

대한광복회의 대표적인 활동 중 하나는 박상진 의사의 스승 허위와 악연이 있는 친일부호 장승원 처단과 친일파 박용하 암살 사건이다. 그러던 중 1917년 겨울부터 1918년 봄까지 대한광복회는 최대 수난기를 맞게 된다. 1918년 1월, 대한광복회 회원이었던 이종국의 배신으로 총사령 박상진 의사를 비롯한 37명이 체포되었고 그로 인해 대한광복회의 정체가 발각되고 만 것이다. 그렇게 일경에 체포된 박상진 의사는 옥살이를 하다 1921년 8월 11일 생을 마감하게 된다. 그의 나이 38세의 일이었다.

박상진 의사 절명시(絶命詩)

사형집행 전 만세삼창 후 지은 시 中

"두 번 태어나기 어려운 세상에 남아 대장부로 태어나는 행운을 얻었지만

이룩한 일 하나 없이 저승길 나서려니,

청산은 비웃고 물길은 안타까워하는 것 같구나"

글 _ 오미령

글 _ 오미령

사진 _ 박형준

사진 _ 박형준  사진제공 _ 고헌 박상진 의사 추모사업회

사진제공 _ 고헌 박상진 의사 추모사업회