함께: 만들다

뷰포인트 경주

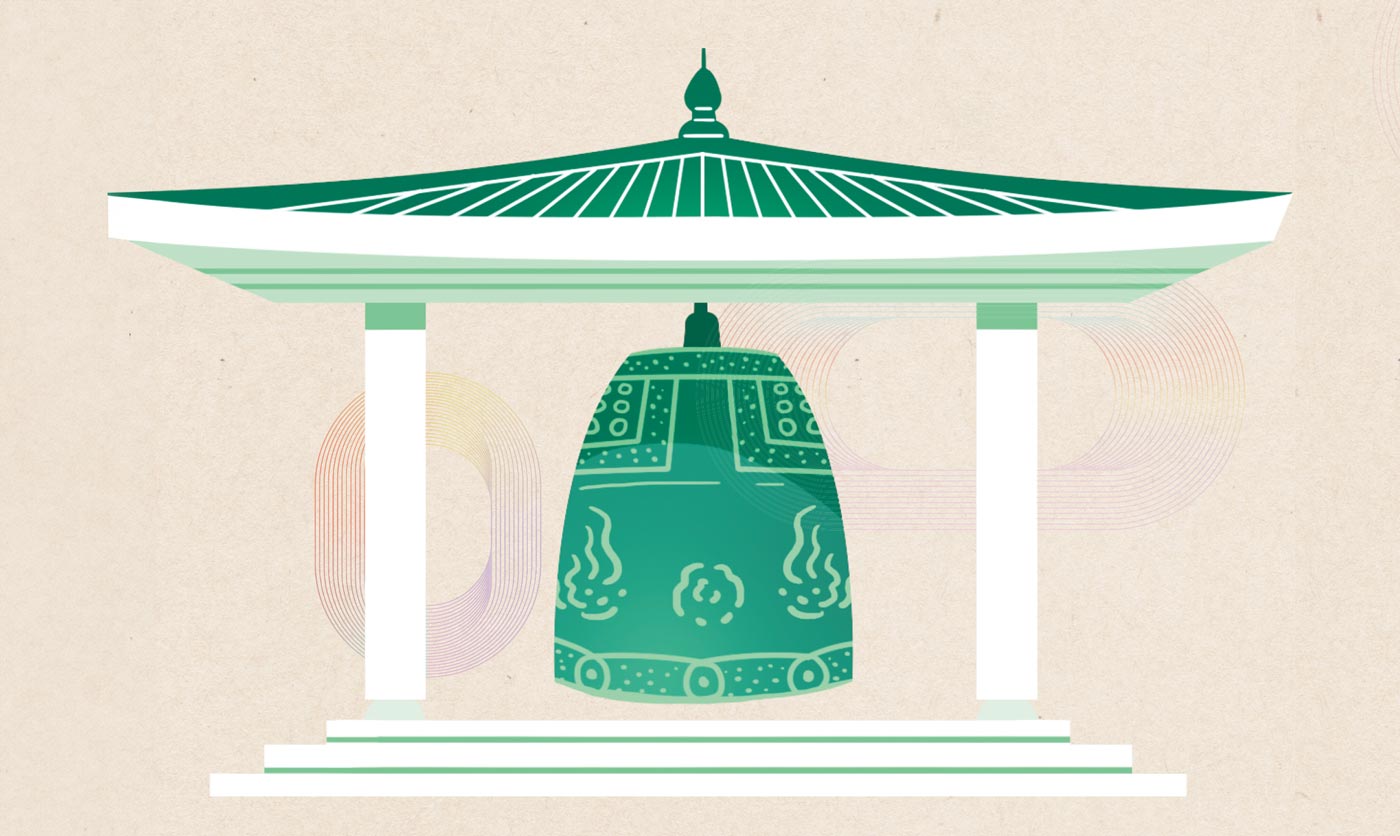

성덕대왕신종(聖德大王神鍾)을

더 이상 에밀레종으로 부르지 말자

글 이채경 학예연구관(전 경주시 문화재과장)

성덕대왕신종은 8세기 중엽 석불사(石佛寺, 석굴암)와 함께 신라문화를 대표하는 소중한 유물이다. 일본 NHK 방송국이 「세계의 종소리」를 다큐멘터리로 제작하면서 세계 각국에서 으뜸이라고 하는 종소리들을 직접 답사하고 녹음했는데, 그 결과, 성덕대왕신종의 소리를 가장 아름답다고 인정했다. 동서를 막론하고 그 어떤 종과도 비교될 수 없는 고도의 과학성과 뛰어난 예술성, 웅장하고도 긴 여운을 남기며 심금을 파고드는 소리의 우수성이 증명된 것이다. 현대의 주종장(鑄鐘匠)들이 최선의 노력을 기울여 재현에 노력하고 있으나 아직까지 미치지 못하고 있다. 분명히 과학은 1,200년 전과 비교가 안 되게 발전하였지만 성덕대왕신종과 같은 종소리를 흉내조차 내지 못하고 있다. 종의 몸체에 새겨진 1,050자의 명문과 18.9톤의 무게 -그 무게를 오늘날까지 견디고 있는 작은 걸쇠- 이 모든 것에는 현대의 기술이 따라가지 못하는 소중한 조상들의 지혜가 담겨 있다. 그런데 이 위대한 유물에게 굴절된 역사의 그림자가 길게 드리워져 있으니, ‘에밀레종’이라는 명칭이다.성덕대왕신종은 대부분의 사람들이 학력과 상관없이 ‘에밀레종’으로 알고 있으며, 전설까지 기억하고 있다. 많은 동화책에 ‘에밀레종’은 빠지지 않고 실려 있으며, 아기와 끓는 쇳물 등의 삽화로 독자들에게 각인시키고 있는 실정이다. 외국인들로부터 세계 제일의 아름다운 소리로 인정받은 우리 유물의 조성 배경 전설에 이런 잔인성을 부여하고 영원히 그 잔인성을 상기시키는 이름으로 성덕대왕신종을 모욕할 수는 없다. 종의 몸체에 새겨져 있는 1,050자의 명문은 이렇게 시작한다.(원문 생략)

“무릇 지극한 도(道)는 형상의 바깥까지 포함하므로 보아도 그 근원을 볼 수 없고, 큰 소리는 천지 사이에 진동하므로 들어도 그 울림을 들을 수 없다. 이런 까닭에 부처님께서는 때와 사람에 따라 적절히 비유하여 진리를 알게 하듯 신종을 달아 일승의 원음을 깨닫게 하였다. …… 속은 텅 비었으나 널리 울려 퍼져서 그 메아리 다함이 없으 며, 무거워서 굴리기 어려우나 그 몸체는 구겨지지 않는다. 그런 까 닭으로 중생들이 고통에서 벗어나는 것 또한 그 안에 있다. ……일찍 이 어머니를 여의어서 해마다 그리운 마음이 간절하였는데, 거듭 아 버지를 떠나보내어 대궐에 나아갈수록 슬픔은 더해졌다. ……삼가 구리 12만 근을 희사하여 1장(丈)이나 되는 종 1구를 주조하고자 하 였으나 그 뜻을 이루지 못한 채 갑자기 세상을 떠나셨다….…”

이 부분은 경덕왕이 어머니와 부왕에 대한 추모의 정으로 종을 만들어 명복을 빌고자 한 것임을 알 수 있다. 그러나 종을 만들지 못하고 승하하자 8세로 등극한 아들 혜공왕이 경덕왕의 뜻을 이어받아 종을 만든다.

‘성덕대왕신종’이 ‘에밀레종’으로 바뀌게 된 시기는 명백히 일제강점기이다. 일제강점기 이전의 어떠한 곳에서도 성덕대왕신종을 ‘에밀레종’이라고 한 문헌자료는 없다.

그렇다면 이런 전설은 어디에서부터 시작되었을까? 중국 간쑤성 우웨이시 대운사의 종에 에밀레종과 같은 전설이 있다. 당나라 측천무후는 스스로를 ‘대운경’에 나오는 미륵불로 자처하면서 전국에 대운사를 짓게 했다. 이때 우웨이시에 있던 굉장사도 이름이 대운사로 바뀌었다. 대운사에는 당나라 때 만들어진 큰 종이 있는데 이 종에 에밀레종과 같은 인신공양 전설이 있다. 이 측천무후 때의 종 이야기가 어느 시기에 한반도로 넘어와서 구전되었을 가능성이 있다. 종 제작에 ‘어린아기’를 공양했다는 이야기는 1895년 주한미국공사였던 호러스 앨런의 「코리안 리포지터리(Korean Repository)」와 1901년 고종의 밀사였던 호머 헐버트의 「코리안 리뷰(Korean Review)」 등에도 소개된다.이후 이 전설을 모티브로 한 작품으로 1925년 8월 5일자 「매일신보」에 당시로서는 무명인이었던 아동문학가 렴근수(1907~2003)의 「어밀네종」 동화가 올라 있고, 1927년 10월 10일자 「동아일보」는 평양의 종, 1929년 9월 27일자 「별건곤」은 보신각종의 인신공양 이야기를 소개하고 있다.

‘에밀레종’ 전설이 성덕대왕신종의 전설로 굳어지게 된 것은 1943년 친일극작가 함세덕(咸世德, 1915~1950)이 많은 살을 붙인 희곡을 써서 현대극장에 올린 이후부터이다. 이는 급속도로 대중 속으로 퍼져나갔는데 함세덕의 「어밀레종」은 성덕대왕신종을 특정하여 전설의 사실성을 강하게 부각하였으며, 일본인을 등장시켜 일본이야말로 우리 조선의 마지막 희망이요, 낙원이라는 인식을 주입시킨 것으로, 드러내놓고 하는 친일 행위의 내용이다. 내선일체를 강조하기 위해 에밀레종을 만든 재료가 일본에서 건너오고, 일본인 의사가 주종장을 치료하고 종을 만든 뒤에 차별 없는 나라인 일본으로 출국하는 등의 이야기가 들어가 있다.

해방 후에 제작 상영된 1961년 홍성기 감독이 제작한 〈에밀레종〉과, 1968년 권영순 감독의 리메이크작 〈에밀레종〉 영화의 히트로 에밀레종 전설이 성덕대왕신종의 전설로 굳어지게 되는데 더욱 크게 기여하였다.

성덕대왕신종은 조성 과정과 배경을 종의 몸체에 기록함으로 자세히 남겼다. 「성덕대왕신종」에 ‘에밀레’라는 왜곡된 친일 그림자가 더 이상 드리워지지 않도록 어린이 교육 현장에서부터 관광 가이드 교육에 이르기까지 세심한 관심을 기울여야 할 것이다.