함께: 만들다

뷰포인트 경주

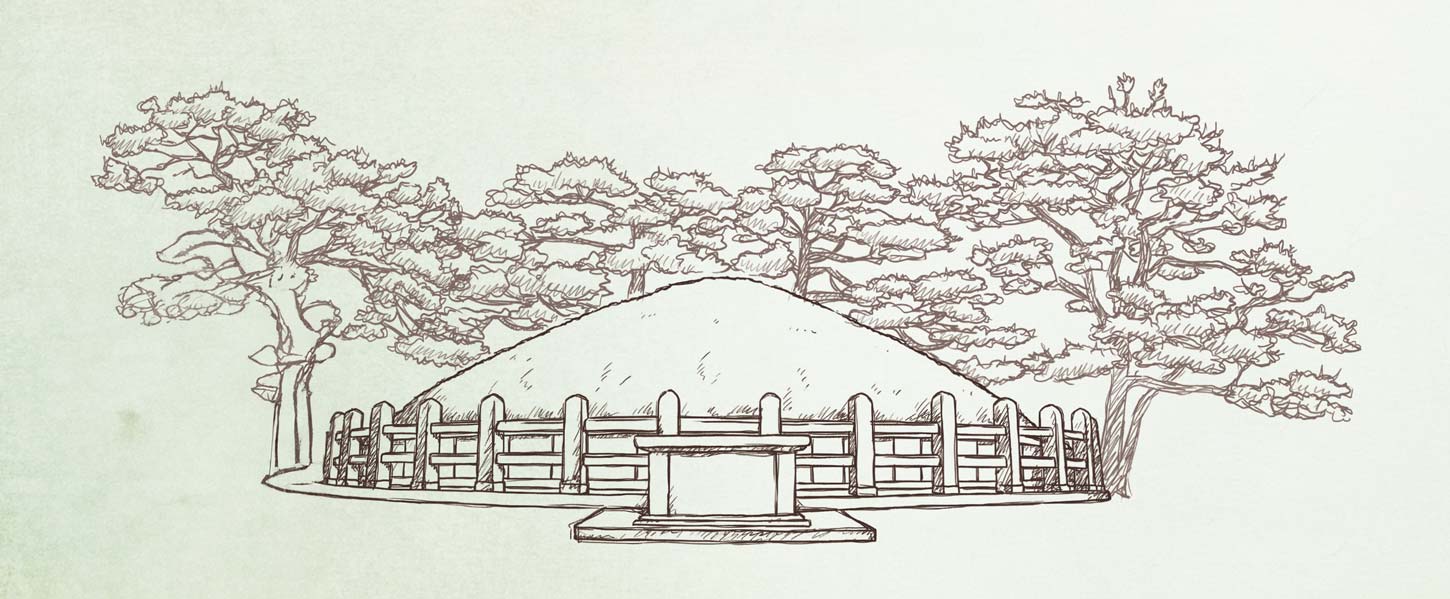

괘릉(掛陵)이

원성왕릉(元聖王陵)으로

제자리 찾기까지

경북 경주시 외동읍 괘릉리 산17번지, 경주에서 울산으로 가는 7번 국도변에 석물이 잘 갖춰진 신라 왕릉이 하나 있다. 오래도록 이 무덤은 주인공을 모르는 채로 그냥 ‘괘릉(掛陵)’이라는 이름으로만 불렸다

글_이채경 학예연구관(전 경주시 문화재과장)

괘릉을 지키는 무인석서역인의 모습이 그대로 담겨 있다.

괘릉에 대하여는 1669년(현종 10) 경주부사 민주면(閔周冕, 1629~1670)이 경주의 진사 이채(李埰, 1616~1684), 김건준(金建準, 1627~1688)과 함께 편찬한 『동경잡기(東京雜記)』 능묘조에 “괘릉은 경주부 동쪽 35리에 있는데 어느 왕의 능인지 알 수 없다. 민간에 널리 전하기를 물속에 장사지냈는데 널을 돌 위에 걸고 흙을 쌓아 능을 만들었으므로 이름이 된 것이다. 석물이 아직도 남아 있다.”라는 기록이 최초이다. 그러나 이 기록은 그야말로 민간에 전해오는 이야기일 뿐 실제 사실과는 다르다. 그렇다면 왜 이런 이야기가 전해지게 되었을까? 그것은 왕릉이 있는 곳이 상당한 습지이기 때문이다. 둘레에 배수로를 파서 배수시설을 갖춘 지금도 다른 곳보다 습하여 물이 축축하게 배여 나오는데 풍수지리를 중요시하는 조선시대의 관념으로는 당연히 그렇게 생각하였으리라.

『삼국사기(三國史記)』에는 제38대 원성왕(元聖王)이 재위 14년에 죽으니 유해를 봉덕사(奉德寺) 남쪽에서 화장했다고만 하였고 왕릉에 대한 기록이 없다. 『삼국유사(三國遺事)』에는 원성왕릉이 토함산 서쪽 골짜기의 곡사(鵠寺)에 있으며, 곡사는 당시의 숭복사(崇福寺)라 하고 최치원(崔致遠, 857~?)이 비문을 지은 비석이 있다고 하였다. 「숭복사비문」에는 원성왕릉을 여기에 조영한 내용이 자세히 나오는데, 김원량(金元良)이 자신의 별장을 희사하여 곡사라는 절을 지었으나 원성왕이 죽으면서 왕릉지로 선정되어 절을 5리 남쪽으로 옮겼고, 경문왕은 능역의 수호에 각별한 정성을 들였으며, 헌강왕은 옮긴 절의 이름을 숭복사로 바꿔 원성왕의 원찰(願刹)로 삼고 최치원에게 비문을 짓게 하였다. 따라서 기록들을 종합해보면 원성왕릉은 왕이 죽은 뒤에 봉덕사 남쪽에서 화장한 유골을 이곳에 장사지낸 화장릉이다. 그런데 신라가 쇠망한 이후에 원성왕릉은 세상 사람들에게 잊혀져서 무덤의 주인공을 모른 채 ‘괘릉’이라는 이름을 얻은 것이다.

1730년(영조 6)부터 시작된 박씨, 석씨, 김씨 등 신라 왕실과 관련된 문중의 왕릉찾기가 본격화되면서 경주김씨 문중에서는 괘릉을 제30대 문무왕릉으로 비정하고 왕릉 앞 상석 동편에 문무왕릉이라는 표석을 세워 놓았다. 그 이유는 『동경잡기』에 ‘물속에 장사지냈다’는 기록과, 각종 석물들이 이처럼 완비된 왕릉은 통일 군주인 문무왕일 수밖에 없을 것이라는 생각으로 그렇게 비정한 것이었다.

1906년에는 일본인 이마니시 류(今西龍)가, 1916년에는 오사카 긴타로(大坂金太郞)가 괘릉을 찾았는데 이미 문무왕릉이라는 표석이 있었다고 기록을 남겼다. 그 후 『朝鮮の風水』를 쓴 무라야마 지준(村山智順)과 『朝鮮美術史』를 쓴 세키노 타다시(關野貞)가 이를 받아들여 자신들의 저서에 괘릉을 문무왕릉이라고 기술하였다. 그러나 이마니시 류(今西龍)는 1906년에 이미 원성왕릉일 것이라는 추론을 내렸다. 당시 그는 1939년에 확인되는 숭복사지에 대해서 모르고 있었던 관계로 『동경잡기』 간오(刊誤·1712년)의 여개수장화장(餘皆水葬火葬) 조에서 “『삼국유사』에 이르기를 원성왕릉은 토함산 서쪽 골짜기의 곡사에 있는데 고려시대에 숭복사라 칭하는 절 가까이에 최치원이 지은 비석이 있다. 원성왕은 화장을 했다는데 혹 이미 화장을 한 다음에 다시 장사를 지냈는지도 모를 일이다. 지금에 와서 괘릉이라고 한 것이 아닌가 의심된다.”라고 한 경주부윤 권이진(權以鎭, 1668~1734)의 견해를 받아들여 신라시대의 곡사이자 고려시대의 숭복사가 괘릉 가까이에 있다고 한다면 괘릉은 원성왕릉일 것이라고 추정하였다. 이와 같이 괘릉의 원성왕릉설은 조선후기에 조금씩 제기되다가 1906년 이마니시 류(今西龍)가 뒤를 이었으며, 1939년 조선총독부 간행의 『조선금석총람』에 실려 있는 숭복사 비문의 내용으로 숭복사의 위치가 밝혀지면서부터 본격화되었다. 그 이후 일인학자들에 의해 괘릉의 원성왕릉설이 제기되는 가운데 해방을 맞이하게 된다.

국내에서는 민족사학자 정인보(鄭寅普, 1892~?)가 1950년 납북되기 전에 남긴 「掛陵考」라는 단편 논문에서 괘릉이 문무왕릉이 아니고 원성왕릉이라는 것을 여러 문헌기록들을 통해 고증하였다. 이후 1967년 신라삼산오악조사단(新羅三山五岳調査團)에 의해 원성왕릉설이 강력히 뒷받침되었고, 1973년에는 강우방(姜友邦)에, 1975년에는 변영섭(邊英燮)에 의해 정설로 굳어졌다. 한편 일본에서도 1966년 오사카 긴타로(大坂金太郞)에 의해 원성왕릉으로 추정되었다. 그에 의하면 『동경잡기』 이후에 경주 국당리 출신인 권종락(權宗洛, 1745~1819)의 갈산집(葛山集)과 경주 율리 출신인 손윤구(孫綸九, 1766~1837)의 성재집(省齋集)에서 괘릉이라는 한시(漢詩)를 찾을 수 있는데 당시만 해도 문무왕릉과 괘릉은 별개의 것으로 인식되고 있었다고 한다.

그러나 괘릉의 문무왕릉설은 해방 후에도 지속되어 오다가 1973년경 이후에야 원성왕릉으로 주인공의 명칭이 수정된다. 경주김씨 문중에서 조선후기 이래로 지속되어 오던 문무왕릉설을 철회하게 된 것은 1967년 5월 17일에 감은사지 동쪽 해중 200m에 있는 대왕암이 문무왕릉이라는 사실이 신라삼산오악조사단에 의해 공식적으로 밝혀지면서부터이다. 그 이후 언론매체와 학술지 등에서 꾸준히 동해구의 대왕암을 문무왕릉으로 인정한 까닭에 경주김씨 문중에서 학계의 의견을 수렴하게 된 것이다. 왕릉의 주인공이 잘못 지정된 수많은 신라왕릉 가운데 처음으로 왕릉의 주인공이 바로 알려지게 되는 중요한 사건이었다.

그 이후에도 거의 40여 년이라는 기나긴 세월이 흐른 2011년 7월 28일 대한민국 관보 제17560호에 사적 제26호 ‘경주 괘릉’이었던 문화재 지정명칭이 ‘경주 원성왕릉’으로 변경 지정고시 됨으로서 신라가 쇠망한 이후 천년이 넘도록 잘못 불러왔던 왕릉의 이름을 공식적으로 되찾게 되었고 ‘괘릉’이라는 이름은 이제 ‘괘릉리’라는 지명으로만 남게 되었다.

다 같이 원성왕릉에 한번 가보자. 원성왕릉의 석물들은 신라 왕릉 가운데 유일하게 보물로 지정되어 있고, 주차장 옆 산 기슭에는 곡사(鵠寺)라는 이름의 유래인 과녁 모양의 바위도 있다.

※鵠(과녁 곡)

괘릉의 문인석신라시대의 문관이

어떤 옷을 입었는지 추측되는 좋은 자료